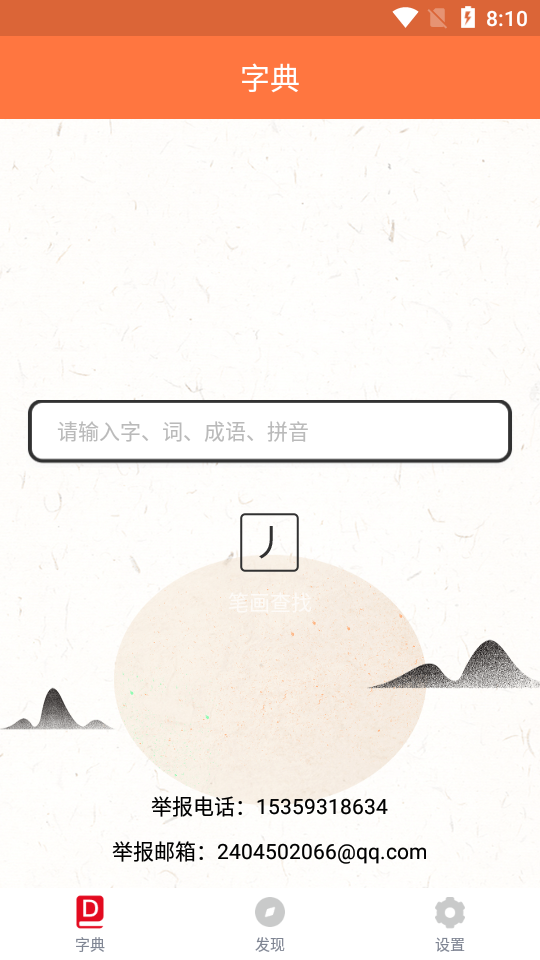

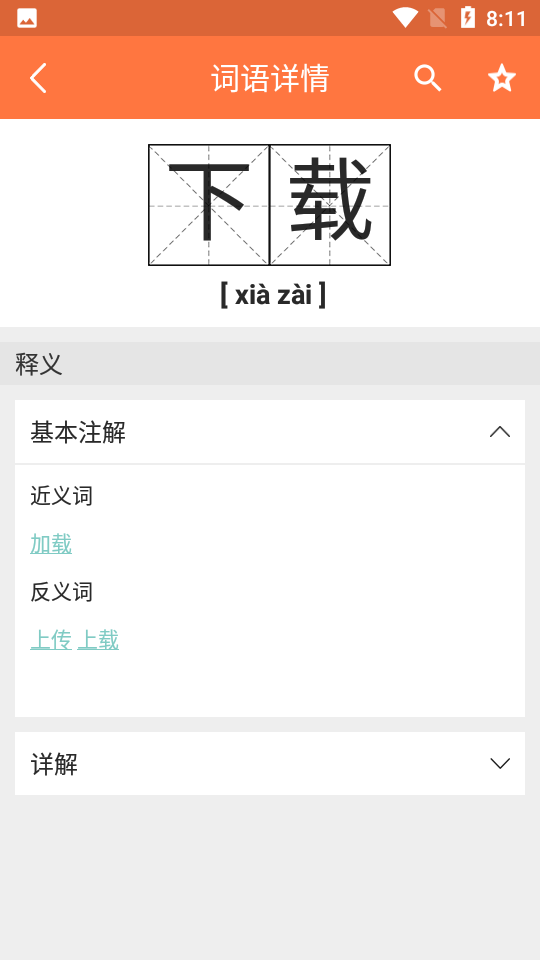

一款實用的字典查詢工具,漢字字典通app幾乎收錄了所有的漢字,有多種注釋和相關搜索,可以根據拼音、部首、筆畫進行查找。

【全面的字庫】

- 收錄近6萬漢字,包含常用字7000多個

- 支持中文,單字,拼音,五筆,筆順,部首查字

- 涵蓋組詞、成語、詞典、近反義詞等多條目

【貼心的功能】

- 支持百度搜索,聯網查詢百度詞典,內容更全面

- 支持添加喜歡的成語、詞組到收藏夾

- 支持一鍵分享到微信,分享給好友

左形右聲:情、憶、哼、獷、構、描……

右形左聲:期、戰、鸚、鳩、領、飄……

上形下聲:宇、笆、霧、草、景、符……

下形上聲:盂、貨、娶、基、裘、盒……

內形外聲:聞、問、悶、瓣、辮、辯……

外形內聲:園、囤、病、衷、閣、匣……

形占一角:疆、騰、栽、裁、載……

1.圖解識字法

所謂圖解識字法,是指利用圖畫(簡筆畫、貼畫等)幫助識記字形的一種方法。此方法主要適用于象形字。用此法識字,既有趣,又能培養學生的想象力,如:“日、月、水、火、山、石、田、土”等最簡單的象形字,都是實物的象形,筆畫簡單,與圖畫接近,學習這類漢字可以充分發揮學生的想象力。讓孩子們模仿古人造字:畫畫大山的“山”是什么樣?說說“田”怎樣寫,大家造字、說字興趣濃厚,同時從中體會到以形象造字的成就感,而且也利用字形識記了字。

2.猜謎識字法

顧名思義,猜謎識字法是利用編謎語和猜謎語的方法,幫助學生識字的一種方法。此方法適用于間架結構相對比較簡單,每個部件之間有一定聯系的漢字。通過猜謎語來鞏固已學的知識,既可調動積極性,又可以培養學生的邏輯思維能力。如: “一口咬掉手尾巴”(告);“一點一橫,叉叉頂門。”(文)等,根據字形的特點用謎語幫助識字,更能激發學生的情趣,活躍學生的思維,學生在“猜”的過程中,很自然地就理解和掌握了3.字形和字義。

編兒歌和順口溜識字法

此方法是利用編兒歌和順口溜來幫助學生識字的一種方法。這種通過形象化的語言幫助學生識字的形式,是容易被學生接受的,它能讓學生在興趣盎然,輕松愉快中識字。如:一個人,他姓王,口袋里裝著兩塊糖(金);“一人膽子大,敢把大王壓”(全);“兩個小兒土上坐”(坐);“兩人為從”“三人為眾”“三木為森”“不正為歪”“小土為塵”“上小下大為尖”。兒歌和順口溜識字的方法,幽默風趣,富教于樂,易學易記,既能展現語文的趣味性,又能提高識字的效果。如學“愛”字念:“爪字頭,平寶蓋,小朋友真可愛。“小小鉛筆尖尖頭,上小下大要記牢(尖);小朋友們要坐直,身體不正就要歪(歪);大口媽媽等小口,小口要回家(回)??”。

4.編故事識字法

編故事識字法,就是把漢字的幾個部件利用故事巧妙地聯系起來,幫助學生識字的一種方法。此方法適用于識記字形復雜的字。多數漢字是由幾個部件組成的,如果發揮想象,把幾個部件巧妙地聯系起來,讓一個個抽象的字變成一個個生動的小故事,這樣既使枯燥抽象的筆畫變得富有靈氣,又給識字增添了趣味性。如:“滅”字(發生火災時,用水去澆滅);“游”字(有一個戴著泳帽的小孩子正在方形的泳池里游泳);“左”字(左邊的人在認真工作);“右”字(右邊的人在大口吃東西)。這樣一想,這些字就會深深地印在腦子里,學生的想象力和創造力在這一刻也得到了發展。

5.部件識字法

所謂部件識字法,即是利用已學過的熟字部件,通過“加一加、減一減、換一換”換掉字的偏旁,幫助學生識字的一種方法。此方法主要適用于形聲字和部件相同的字。如,記憶請、情、清,利用已學過的“青”字加上“氵”就成了“清”,再聯系“清澈的河水”就知道了“清”與“水”有關,又理解了字義,“請”,人要用嘴,所以就有一個言字旁;情,與心情有關,所以加上“豎心旁”。利用形聲字的聲旁和形旁識記字,既利于掌握漢字的聲,又利于掌握漢字的形和理解漢字的義。

漢字又稱中文,是漢語的記錄符號。

與英文、印地文、俄文等表音的字母文字不同,漢字是典型的意音文字。與拼音文字單詞的單音或多音表義不同,漢字一般單字單音表義。

現存最早的漢字是約公元前1300年殷商時期的甲骨文,稍后出現了金文,西周時演變成大篆,再到秦朝的小篆統一六國文字,秦末出現隸書,西漢出現草書,東漢出現楷書和行書。 甲骨文、金文、篆書筆畫連續婉轉,到了隸書的筆畫變得橫平豎直,成了純粹的方塊字,便于書寫,成了古今漢字的分野。

漢字已有六千多年的歷史,是全球使用時間最長沒有出現斷層的文字,漢字是古人象形表意造字唯一傳承至今并碩果僅存的文字。漢字的衍生文字越南喃字、西夏文、女真文、契丹文等已消亡,日文只是部分保留漢字。現代漢字分為繁體字和簡化字。

漢字演變

經歷階段

漢字主要起源于記事的象形性圖畫,象形字是漢字體系得以形成和發展的基礎。后來的演變經歷了幾千年的漫長歷程,經歷了甲骨文、金文、篆書、隸書、楷書、草書、行書等階段,都在使用楷書,但仍未完全定型。

甲骨文

甲骨文主要指殷墟甲骨文,是中國商代后期(前14~前11世紀)王室用于占卜記事而刻(或寫)在龜甲和獸骨上的文字。

發現有大約15萬片甲骨,4500多個單字。這些甲骨文所記載的內容極為豐富,涉及到商代社會生活的諸多方面,不僅包括政治、軍事、文化、社會習俗等內容,而且涉及天文、歷法、醫藥等科學技術。從甲骨文已識別的約1500個單字來看,它已具備了“象形、會意、形聲、指事、轉注、假借”的造字方法,展現了中國文字的獨特魅力。中國商代和西周早期(約公元前16~前10世紀)以龜甲、獸骨為載體的文獻。

金文

金文是指鑄刻青銅器上的文字,也叫鐘鼎文,始于殷商時期。商周是青銅器的時代,青銅器的禮器以鼎為代表,樂器以鐘為代表,“鐘鼎”是青銅器的代名詞。所以,鐘鼎文或金文就是指鑄在或刻在青銅器上的銘文。

所謂青銅,就是銅和錫的合金。中國在夏代就已進入青銅時代,銅的冶煉和銅器的制造十分發達。因為周以前把銅也叫金,所以銅器上的銘文就叫作“金文”或“吉金文字”;又因為這類銅器以鐘鼎上的字數最多,所以過去又叫作“鐘鼎文”。

金文應用的年代,上自商代的早期,下至秦滅六國,約1200多年。金文的字數,據容庚《金文編》記載,共計3722個,其中可以識別的字有2420個。

銅器上的銘文,字數多少不等。所記內容也很不相同。其主要內容大多是頌揚祖先及王侯們的功績,同時也記錄重大歷史事件。如著名的毛公鼎有497個字,記事涉及面很寬,反映了當時的社會生活 。

大篆

大篆

大篆為漢字書體的一種。相傳為周宣王時史籀所作,故亦名籀文或籀書。 秦時稱為大篆,與小篆相區別。大篆起于西周晚年,春秋戰國時期行于秦國。字體與秦篆相近,但字形的構形多重疊。代表為今存的石鼓文,以周宣王時的太史籀所書而得名。他在原有文字的基礎上進行了改革,因刻于石鼓上而得名,是流傳最早的刻石文字,為石刻之祖。

小篆

小篆

小篆也叫“秦篆”。秦朝李斯受命統一文字,這種文字就是小篆。通行于秦代。形體偏長,勻圓齊整,由大篆衍變而成。東漢許慎《說文解字·敘》稱:“秦始皇帝初兼天下……罷其不與秦文合者。”李斯作《倉頡篇》,中車府令趙高作《爰歷篇》,太史令胡毋敬作《博學篇》,“皆取史籀大篆,或頗省改,所謂小篆者也。”今存《瑯琊臺刻石》、 《泰山刻石》殘石,即小篆代表作。秦權上刻制的小篆,據說是李斯在秦始皇統一中國后,推行“書同文,車同軌”,統一度量衡的政策,由宰相李斯負責,在秦國原來使用的大篆籀文的基礎上,進行簡化,取消其他六國的異體字,創制的統一文字漢字書寫形式。一直在中國流行到西漢末年,才逐漸被隸書所取代。但由于其字體優美,始終被書法家所贊美。又因為其筆畫復雜,形式奇古,而且可以隨意添加曲折,印章刻制上,尤其是需要防偽的官方印章,一直采用篆書,直到封建王朝覆滅,近代新防偽技術出現。康熙字典上對所有的字還注有小篆寫法。

隸書

隸書碑刻作品

隸書基本是由篆書演化來的,主要將篆書圓轉的筆劃改為方折,書寫速度更快,在木簡上用漆寫字很難畫出圓轉的筆劃。

"隸人"不是囚犯,而指"胥吏",即掌管文書的小官吏。隸書相傳為秦末程邈在獄中所整理,去繁就簡,字形變圓為方,筆劃改曲為直。改"連筆"為"斷筆",從線條向筆劃,更便于書寫。

隸書強化了漢字的記號功能,削弱了象形功能,對漢字的改變很大,成為古今文字的分水嶺。隸書為后來的派生出草書、楷書、行書奠定了基礎。

隸書分秦隸(古隸)和漢隸(今隸)。隸書的出現,隸書是漢字中常見的一種莊重的字體,書寫效果略微寬扁,橫畫長而直畫短,講究“蠶頭燕尾”、“一波三折”。

楷書

歐陽詢楷作品

楷書又稱正書,或真書,始于東漢。其特點是:形體方正,筆畫平直,可作楷模,故名。

初期楷書仍殘留極少的隸筆,結體略寬,橫畫長而直畫短。在傳世的魏晉帖中,如鍾繇的《宣示表》、《薦季直表》、王羲之的《樂毅論》《黃庭經》等,可為代表作。觀其特點,正如翁方綱所說:“變隸書之波畫,加以點啄挑,仍存古隸之橫直”。

楷書到唐代發展到高峰,楷書的名家很多,如“歐體”(唐·歐陽詢)、“虞體”(唐·虞世南)、“顏體”(唐·顏真卿)、“柳體”(唐·柳公權)、“趙體”(宋元·趙孟頫)等。

楷書到了宋代,出現了“宋體”,現代印刷的宋體、黑體、仿宋等字體都屬于“楷書”。

草書

草書是為書寫便捷而產生的一種字體。始于漢初,當時通行的是草隸,即草率的隸書,后逐漸發展,形成一種具有藝術價值的章草。至漢末,相傳張芝脫去了章草中保留的隸書筆畫形跡,上下字之間的筆勢,往往牽連相通,偏旁相互假借,成為今草,即一般所稱草書,字的體勢一筆而成。到唐代的張旭、懷素,宋代的米芾將今草寫得更加放縱,筆勢連綿回繞,字形變化繁多,成為狂草。草書為書法家所常用。

章草筆劃省變有章法可循。代表作如三國時期吳國皇象《急就章》的松江本。

今草不拘章法,筆勢流暢。代表作如晉代王羲之《初月》、《得示》等帖。

狂草出現于唐代,以張旭、懷素為代表,筆勢狂放不羈,成為完全脫離實用的藝術創作,從此草書只是書法家臨摹的書法作品。代表作如張旭《肚痛帖》、懷素《自敘帖》。

行書

行書作品

行書大約是在東漢末年產生的,是介于楷書、草書之間的一種字體,可以說是楷書的草化或草書的楷化。它是為了彌補楷書的書寫速度太慢和草書的難于辨認而產生的。筆勢不像草書那樣潦草,也不要求楷書那樣端正。楷法多于草法的叫“行楷”。草法多于楷法的叫“行草”。代表人物:“二王”:王羲之,王獻之。

1、字典數據更新;

2、修復已知bug。

修復了已知問題

abc小學英語點讀滬教牛津版

61.7M

1.0.9 安卓版

abc小學英語點讀滬教牛津版

61.7M

1.0.9 安卓版

閩教學習app

167.5M

4.3.3 小學版

閩教學習app

167.5M

4.3.3 小學版

一起作業學生端

148.8M

3.8.10.1003 官方最新版

一起作業學生端

148.8M

3.8.10.1003 官方最新版

小學寶

110.7M

1.1.8安卓手機版

小學寶

110.7M

1.1.8安卓手機版

智學網學生端app

194.2M

2.0.1907 學生版

智學網學生端app

194.2M

2.0.1907 學生版

智學網學生端app

194.2M

2.0.1907 學生版

智學網學生端app

194.2M

2.0.1907 學生版

小盒學習app

177.2M

5.1.59 最新版

小盒學習app

177.2M

5.1.59 最新版

學生云卡(北京市中小學云卡系統)

2.2M

1.7 安卓版

學生云卡(北京市中小學云卡系統)

2.2M

1.7 安卓版

貴州省中小學生微課活動任務單管理

4.8M

1.3.14 安卓版

貴州省中小學生微課活動任務單管理

4.8M

1.3.14 安卓版

人教版小學二年級數學下冊

16.7M

1.0 安卓正版

人教版小學二年級數學下冊

16.7M

1.0 安卓正版

四年級數學下冊app

12.6M

1.0安卓版正式版

四年級數學下冊app

12.6M

1.0安卓版正式版

網友評論