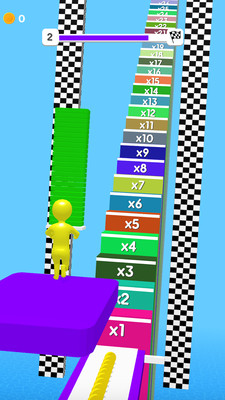

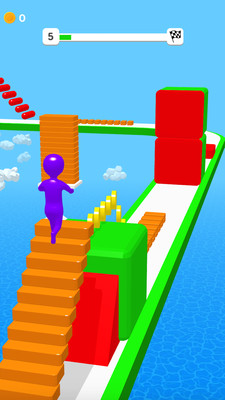

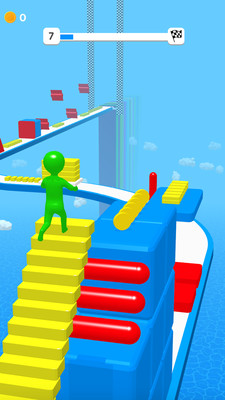

搬磚狂人游戲趣味闖關體驗的冒險跑酷類游戲,通過搬磚能完成更多的考驗,刺激的挑戰十分的精彩又讓人上癮,仔細的觀察整個路線,找到更多磚塊的路線前進,幫助你通過所有障礙,同時還有紅包獎勵領取喲。

在游戲中將磚塊全部疊加起來,這個過程十分的輕松有趣,簡單上手;

隨時邀請朋友一起互動挑戰,在競技中獲得樂趣,娛樂環境參加比賽;

游戲中海量的關卡即將解鎖,獲得全新的道具,去解鎖新的關卡開始互動。

每一次挑戰關卡成功都能獲得星星獎勵,可解鎖大量新奇的道具;

豐富多彩、玩法多變的關卡,讓玩家可以在不同的物理世界;

精心設置多種游戲模式以及海量關卡,讓玩家慢慢成為堆塔高手。

1、隨著磚塊的不斷累加,高度也會逐漸變高,繼續向前的話難度也會變大。

2、每次出發之前是有一定任務的,我們需要按照上面的任務去完成挑戰。

3、如果本次需要你收集綠色的磚塊,那么你在闖關收集的時候就不能收集紅色的。

1、更多不同的關卡和最具有挑戰性的道路,讓你的搬磚體驗更加歡樂。

2、你能解鎖更多可愛的橡皮人造型,各種風格的畫面能讓你玩得更有趣味。

3、操作方式也比較輕松,還能鍛煉你的手指反應速度,讓操作技巧更精準。

想要讓火柴人成功抵達山頂你必須收集到更多磚塊才能實現;

在跑酷的過程中擁有大量的磚塊需要收集,你不能遺漏太多;

只有足夠的磚塊才能成功過關,所有的障礙都不會阻止你前進。

繽紛炫彩的磚塊,各種畫面非常精致,各種色彩十分的精彩;

操作方式簡單輕松,規則也更容易理解,輕易就能暢快玩耍。

網絡梗年年都有,今年的梗尤其青睞職場人群。從上半年的“摸魚哲學”到下半年的“糊弄學”,圍繞職場文化的熱點話題,不斷被制造、翻新,屢屢戳中廣大都市白領的憂傷心靈。

這回,一句“早安,打工人!”再次讓日常996的工友們為之瘋狂。

據互聯網可考記憶,“早安,打工人!”最早出自于抽象一哥“抽象帶籃子”之手。9月末,B站的帶籃子個人專區出現多條以“早安,打工人!”為主題的短視頻。視頻中,帶籃子比劃著雙手,對著鏡頭高喊:“有人相愛,有人分開,有人夜里看海,有人八九個鬧鐘都醒不來。早安,打工人!”“朋友們,累嗎?累就對了,舒服是留給有錢人的。早安,打工人!”等土味勵志口號。

大專出身的帶籃子常年混跡于虎牙直播間、百度貼吧等平臺,以追捧大專生與diss精英文化為己任,經典語錄是“帶(大)專人,帶專魂、帶專都是人上人”以及“985、211最后還不是大專生的打工仔”。

隨后的10月中,豆瓣網友@熊本是熊火速建立“打工人聚集地”小組,兩周之內便吸引了9000多號的豆籍工友。而在微博,#打工人表情包#、#打工人梗為什么會爆火#等相關話題更是幾度喜提熱搜。

自去年的996風波以來,全球范圍內圍繞“職場文化”、“職業選擇”、“工作制度”的話題討論不斷。

從曾經“越努力,越幸運”的時代宣言,到今天“在地怨為打工人”的調侃自嘲,打工人何以成為跨越各行各業的職業身份認同?“打工人”認同背后,隱藏著哪些關于工作觀念與職場情緒的變化?又預示著哪些我們還未察覺的工作困境?

從“保安日記”,到“打工人語錄”:混合著自嘲與無奈的搬磚心聲

“梗”有新舊,新舊之間有承繼,也有更新,暗藏著公眾情緒的微妙變化。“打工人語錄”的起源,恐怕要從去年開始流行的“保安日記”說起。

大約在2019年3月,微博等社交媒體上悄然興起一股模仿保安每日匯報工作的文體風潮。

常見的保安日記句式如下:

由于保安的日常工作大多枯燥無聊,大到人生理想,小到當日心情,都可以是保安日記的主題。例如:

不少網友驚喜發現,保安日復一日的枯燥日常和細膩瑣碎的情緒起伏暗暗貼合著每個人的生活心聲。經由微信群的發酵,模仿保安日記的文體迅速流傳開來,人們借此來傾訴煩惱、宣泄迷茫,儼然有了土味版互聯網紀實文學之風。類似“我是一個保安,愛吃小熊餅干,整天郁郁寡歡”等金句常年流轉于辦公室的茶水間。

如果保安日記更多描繪的是打工人百無聊賴的生活日常,最近風頭無兩的打工人語錄則是通過看似正能量的雞血口號來傳達“放棄幻想,低頭干活”的自嘲。

在各類以“早安,打工人!”“晚安,打工人!”為主題的網絡絕句中,人們描述生活的不易,嘲笑與自己無關的消費主義,并用“奧力給”式的鼓勵話語寬慰被迫搬磚的廣大工友。

可是,打工人語錄為何能夠照拂各式打工仔的心?

“在天愿做比翼鳥,在地怨為打工人”:都市白領or富士康工人,我們都是打工人

當現代人常常為工作陷入焦慮,100年前的馬克思·韋伯卻因為無法工作而焦慮。在著名的《新教倫理與資本主義精神》一書中,韋伯將職業視為理想的生活方式,并將其上升到了倫理的高度:找到一份“天職”是現代人安身立命的根基。天職不僅是為稻粱謀,更是為了尋找個人自我實現的皈依、自我認同的使命,是在不確定性之中確立自身確定性的重要手段。

《新教倫理與資本主義精神》,[德]馬克思·韋伯,理想國 | 上海三聯書店,2019年4月。

但對于現代人而言,工作早已被現實經驗所“祛魅”。它不再是韋伯式的理想天職,也不是曾經口口相傳的“勞動最光榮”,反而重新成為工具化的“謀生手段”。

為什么會出現這樣的轉向?

一方面,人們越發意識到通過工作實現階級上升的概率越來越小。當知識、信息與資本越來越被壟斷在少數的精英手中,大部分人的命運除了陷落,就是等待陷落。無論是被大廠辭退的重病員工,還是被結構優化的 35 歲大廠程序員,很多時候,“直線下滑式”的職場命運并沒有因為你就職于頂尖企業而有任何改變。

另一方面,在高速運轉的資本機器與細如漁網的任務分工之中,人們越來越難在工作中體會到實質性的意義感。美國人類學家戴維·格雷博(David Graeber)就曾在《狗屁工作:一種理論》(Bullshit Jobs: A Theory)中將那些缺乏實質性意義的工作稱之為“狗屁工作”。他認為,“世界上有數百萬人——文員、行政人員、顧問、電話推銷員、公司律師、客服等——都在毫無意義的、不必要的工作中辛苦勞作,并且他們也心知肚明。”吊詭的是,哪怕無法證明自己工作存在的意義,作為職務,你又必須假裝它的意義存在。

《BULLSHIT JOBS:A THEORY》,[美]David Graeber著,Simon Schuster出版社,2018年5月。

進一步說,即使你的工作本身擁有實質性意義,依舊不代表你能從日常工作中感受到這份意義。金字塔上層的“精英們”也許能在工作中獲得實現意義的成就感與滿足感,而大部分普通員工仍需要在各種冗雜的日常性事務中埋頭苦干,除了來自上層的反饋,很少能感受到實際的工作價值。

在戴維·格雷博看來,正是現代工作制度讓普通勞動者日常必須要進行各類事務性的重復勞動,導致他們越來越難以在日常工作中感受到價值與快樂:“許多員工每周工作 40 至 50 小時,但有效的工作時間也就 15 小時。剩下的時間用來組織和參加激勵會、更新臉書與下載電視盒子。”

無怪乎在豆瓣“說服自己上班的理由”話題之下,年輕人的留言已經不是雞湯式的“為了意義與自我實現而工作”,轉而變成“食堂管飯”、“公司電腦網速快”等日常瑣碎的理由和“要還房貸”“養家糊口”的謀生需要。

某種意義上,在今天,無論你是互聯網大廠的程序員、格子間的PPT女工,還是富士康的車間工人,大家都陷于日常大量的重復性勞作,也都被各種KPI規訓成沒有感情的搬磚機器。因此,“打工人”這個說法直接戳到了工作的本質,不僅讓看似光鮮的都市白領認清了殘酷現實,也讓天南海北的各級工友找到了情感同盟,成為橫跨各行各業、各個收入階層的集體性身份認同。

事實上,英國威斯敏斯特大學教授克里斯蒂安·福克斯(Christian Fuchs)就曾在《數字勞動與卡爾·馬克思》(Digital Labour and Karl Marx)一書中指出,中國富士康工人的車間勞動,印度、硅谷編程工作,都可以被認為是“數字勞動”。這是因為,這些數字勞工們承受著形式相近的剝削,尤其體現于勞動密集型的產業結構、普遍的加班制度之中。

《Digital Labour and Karl Marx》,Christian Fuchs著,Routledge,2013年11月。

“不想上班”與“不得不上班”:打工人身份背后的工作困境與可能出路

時常沖浪的網友肯定記得“不想工作”的代表人物竊·格瓦拉——2016年,廣西南寧的周某(后被網友戲稱為“竊·格瓦拉”)在偷盜電動車被捕后,說出了那一句流傳久遠的“打工是不可能的,這輩子是不可能打工的”。

周立齊,幼名阿三,號周某人,廣西南寧人,當代網友精神領袖,幾大網紅之一,世稱“竊·格瓦拉”,其成名著作《打工不可能》廣為流傳,對于底層社會思想文化發展具有重大影響,是廣西文藝界標桿人物。“不可能打工運動”發起人,一生致力于反抗資本壓榨,不做資本奴隸,發出“打工是不可能打工的,這輩子不可能打工的,做生意不會做,只有偷這種東西才能維持得了生活這樣的絕望吶喊,成為不打工文化奠基人。《竊·格瓦拉傳》主要講述周某的生平軼事,從旁觀者角度剖析一個偶像的人生、毀滅和復活,細數其作為精神領袖的不平凡人生。(轉自知乎)

此言一出,瞬時引來一眾網友熱捧,周某也被尊稱為“自由主義精神領袖,無產階級偶像、西南看守所守護者、泥垢者、被解放者、不可能打工者”。

今年上半年,周某出獄。他先是堅定拒絕開價百萬的網紅經紀公司,“不打工,肯定啊。你跟他簽約,你就是他的工人。什么都是別人說了算,一點自由都沒有。”不久之后,卻又出現在了抖音等短視頻平臺,吸了一波流量。

說到底,竊·格瓦拉只能是一個撫慰人心的“傳說”。他的“不想工作”“不可能打工”,與其他流傳在社交媒體上的“歸田園居”“辭職創業”一同,道出了千萬打工者的心聲,終究不過是一場脫離現實的好夢。當大部分人回到現實時,面對的還是“不得不工作”的境況。

“不想工作”與“不得不工作”,像一把雙刃劍,懸于當代年輕人的頭上,無法選擇,沒有退路。沒有工作,意味著衣食難安,生活于是泥沙俱下;有了工作呢,又痛恨工作。今年早前流行一時的糊弄學與摸魚哲學,也許并不是年輕人真的消極怠工了,而是大家在有限的范圍內,試圖進行的一場最小規模的反抗。

豆瓣“糊弄學”小組。

更為殘酷的是,技術的高速發展之下,很多人面臨的已經不是“不得不工作”,而是終將失去工作的宿命。在上世紀九十年代,美國未來學家里夫金就在《工作的終結》一書中預言:“到二十一世紀中葉,世界經濟將接近完全自動化生產,大規模地以機器取代工人情況,將迫使每個國家,重新考慮人類在社會發展過程中的作用。在很多人缺乏正式工作的情況下,在一個國家里重新確定千百萬人的機會和責任,將成為即將來臨的世紀中,最為緊迫的一個問題。”

今天,我們正在以肉身可感的速度被迫進入“后工作”時代。在后工作的語境之下,我們生活在一個被工作所殖民的世界。與各領域的“內卷化”趨勢類似,職場的未來很可能是一場系統與人的博弈。“做什么工作”“能不能工作”越發由不得自己掌控,在技術與資本兩架巨形機器面前,我們何以為人?我們又何以建立新的主體性,都將變得尤為關鍵。

《銷聲匿跡:數字化工作的真正未來》, [美]瑪麗· L.格雷 (Mary L. Gray) / [美]西達爾特·蘇里 (Siddharth Suri)著,左安浦譯,世紀文景 | 上海人民出版社,2020年10月。

值得欣慰的是,自去年的“996.icu”事件開始,許多學者、公共知識分子與心系工友的熱心網友都開始積極搜集各類走出當下工作困境的可能出路。

在個人層面,爭取懶惰權、主動辭職、崗位流動等方案廣為流傳。這些方案的核心要義是在職場范疇內,為個人爭取有限的公平與自由。同時,也有不少聲音號召工友們破除消費主義的謊言,通過降低物欲,從“你需要工作給你帶來很多錢,才能過得很好”的假象中解脫出來。

近年來頗受輿論關注的 FIRE(the Financial Independence, Retire Early movement)運動就是一個好例子。“FIRE”運動是一項生活方式運動,它號召人們“經濟獨立,早早退休”,提倡“減少開銷,珍惜時間和生命能量,而不是物質財富”。該運動的追隨者通常在財務管理上有非常細致的思考,鼓勵人們通過降低生活水準、賺錢投資等方式,盡快擺脫“出賣時間換金錢的工作”,最終實現工作與生活的自由平衡。

我的世界手機版

1.20G

v2.8.5.231908 最新版本

我的世界手機版

1.20G

v2.8.5.231908 最新版本

愛琳詩篇2023最新版

231.9M

1.0.21 官服版

愛琳詩篇2023最新版

231.9M

1.0.21 官服版

植物大戰僵尸2官方正版

1G

3.2.0 最新版

植物大戰僵尸2官方正版

1G

3.2.0 最新版

地鐵跑酷國際服體驗服2023(Subway Surf)

181.6M

3.19.0 最新版

地鐵跑酷國際服體驗服2023(Subway Surf)

181.6M

3.19.0 最新版

地鐵跑酷太空站國際版(Subway Surf)

181.2M

2.37.0 免費版

地鐵跑酷太空站國際版(Subway Surf)

181.2M

2.37.0 免費版

Subway Surf地鐵跑酷國際服最新版本

181.6M

3.19.0 官方正版

Subway Surf地鐵跑酷國際服最新版本

181.6M

3.19.0 官方正版

網友評論