本篇ppt為維新運動ppt下載,適用于中國歷史課的教學,內容簡潔明了,重點突出,能夠讓課堂更加豐富有趣,提升學生學習的積極性。本ppt完全免費。

維新運動素材

維新運動的歷史背景

國際背景

經濟

19世紀下半葉是資本主義迅速發展的階段。這個時期,科學技術的飛速發展引起了第二次工業革命。第二次工業革命促使資本主義迅速發展,并開始向壟斷階段過渡。美、德、英、法等早已建立起資本主義制度的國家位居世界前列,而原本相對落后的俄國、日本,在發展了資本主義之后,也迅速強大起來。在這種局勢下,變革舊的制度和舊的生產力,發展資本主義已經成為當時的一種世界潮流。

政治

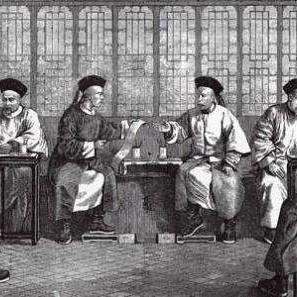

19世紀后期,歐美資本主義國家通過議會改革等,使更多的民眾獲得了選舉權和參政權,政治民主化進一步擴大。英、美等國實現了文官制度改革,整頓了吏治,提高了行政管理效率,從而保證了資本主義社會的正常運行。資本主義的政治制度在長期的發展中日趨完善。而亞洲的日本則通過明治維新走上了發展資本主義的道路并迅速崛起。這些國家都為中國人建立資本主義制度提供了示范。

國內背景

政治形勢

民族危機的加深。19世紀末,世界主要資本主義國家:英、美、法、德、俄、奧、意、日等相繼進入帝國主義階段,因此加緊對落后國家和地區進行侵略,西方列強趁機掀起侵略中國的狂潮, 偌大的中國被分割成了一塊塊列強的“勢力范圍”,整個國家已呈豆剖瓜分之勢。中國邊疆地區出現了新危機;《馬關條約》的簽訂,中國再次遭受割地、賠款,以及大量主權進—步喪失的厄運。甲午戰爭的慘敗更加速了中國社會半殖民地化的進程。亡國滅種的危急形勢迫使一些先進的中國人開始尋找新的救國救民道路。

經濟基礎

中國民族資本主義的初步發展。這一時期民族資本主義得以初步發展的原因有三:一是帝國主義的入侵所帶來的刺激。《馬關條約》中允許列強在通商口岸開設工廠,列強紛紛加緊資本輸出,中國自給自足的自然經濟遭到進一步破壞。這在客觀上促使中國城鄉的商品經濟有所發展,為中國民族工業的發展創造了一些條件;二是在洋務運動中,洋務派打著“自強”、“求富”的口號,興辦了一批近代工業企業,對中國民族資本主義的發展起到了引導和刺激作用;三是因為一些覺醒的國人把發展民族資本主義、抵制洋商洋廠看作是挽救民族危亡的手段之一,他們發出了“實業救國”的呼聲,利用有利時機大力發展民族工業。19世紀末,中國民族資本主義得到了初步發展,為資產階級開展維新變法運動提供了經濟基礎。

階級基礎

民族資產階級的壯大。隨著民族資本主義的初步發展,中國民族資產階級的經濟實力不斷增強,他們開始謀求與其經濟地位相符的政治權利。民族資產階級作為新的政治力量開始登上政治舞臺,為戊戌變法奠定了階級基礎。

思想基礎

一、近代以來新思想的發展。鴉片戰爭后中國的民族危機日益嚴重,封建統治的危機也一步步加深,先進的中國人開始思考要通過何種道路來挽救中國的問題。林則徐、魏源等主張“向西方學習”,發出了“師夷長技以制夷”的呼聲,成為學習西方的先聲。但是他們的思想由于受到種種限制,并沒有付諸實踐。洋務派將“向西方學習”的思想付諸行動。19世紀60年代到90年代的洋務運動,在“中學為體,西學為用”的思想指導下,主要學習西方先進的科學技術,希望以此達到“自強”、“求富”的目的。洋務運動開啟了中國近代化的進程。但是甲午戰爭的慘敗卻表明靠洋務運動并不能救中國。

二、早期的資產階級維新思想萌芽。早期資產階級維新派中的很多人親身參加了洋務運動的實踐。經歷了甲午戰爭的失敗后,他們認為洋務運動僅將“制器”作為學習的重點是不夠的,中國真正要學習的是西方先進的政治制度。早期維新派主要針對一些具體問題提出了改革方案,沒有形成完整的理論體系。他們只進行一些理論上的宣傳,很少從事實際的政治活動,有很大的局限性。盡管如此,他們掀起的維新思潮仍然產生了廣泛影響,并對康、梁維新思想的產生起到了思想先導的作用。

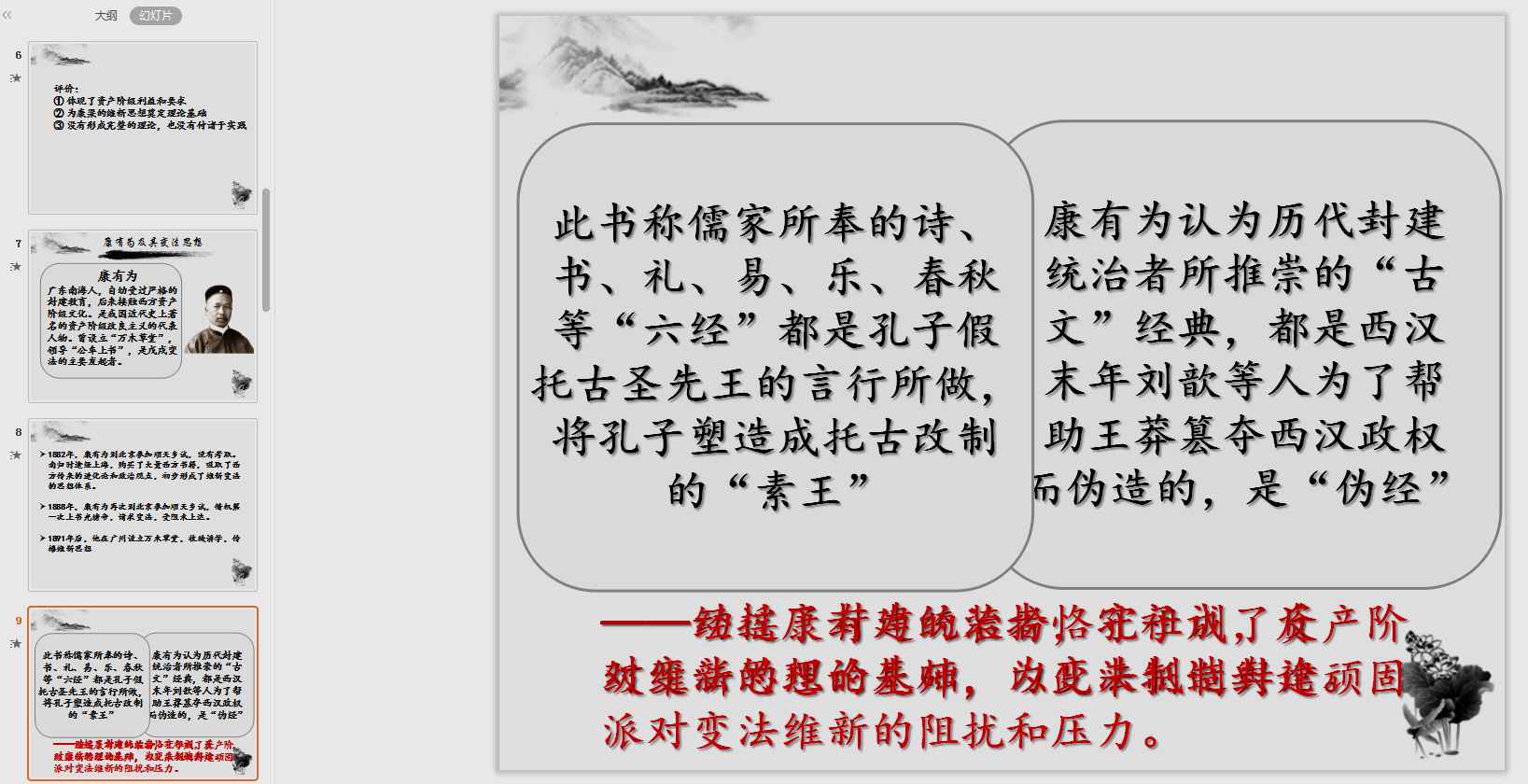

三、維新思想的進一步發展。康有為打著“托古改制”的旗號,將西方資本主義政治學說與中國傳統的儒家思想相結合來宣傳變法。康有為的思想在當時極具震撼力,為維新變法奠定了理論基礎。但是他的思想中仍然帶有濃厚的封建色彩,體現了他對封建頑固勢力的妥協。

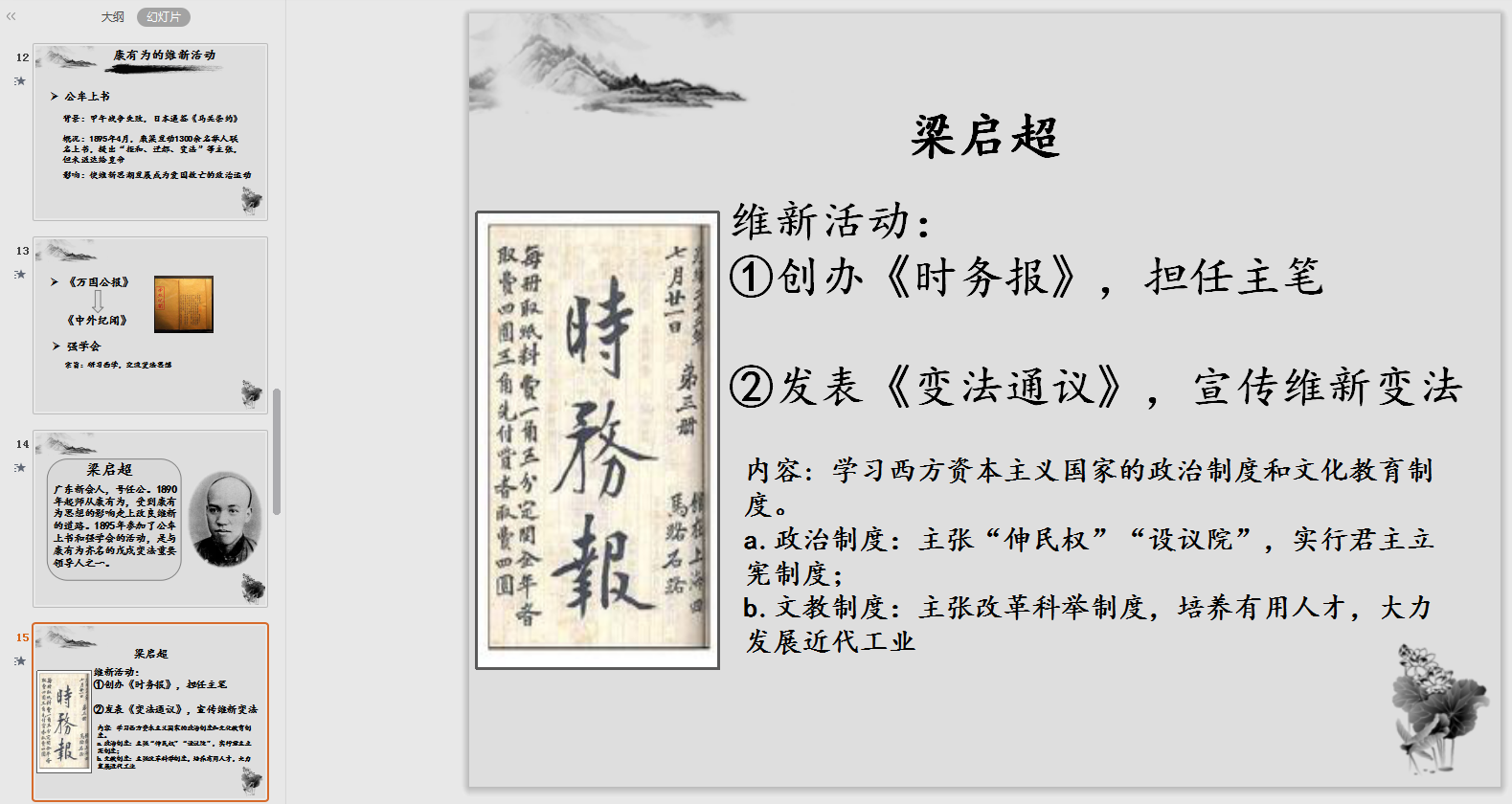

梁啟超則將維新思想的影響進一步擴大。梁啟超的維新思想在當時的一些愛國知識分子和開明官僚中產生了較大反響,大大增強了維新變法的聲勢。

另一個維新派重要人物嚴復通過發表文章和翻譯西方著作,無情抨擊了封建頑固思想,提出了“鼓民力”“開民智”“新民德”的維新主張。嚴復雖然沒有參加維新運動的實踐,但是他對西學的介紹和宣傳卻對近代早期知識分子起到了思想啟蒙的作用,也為醞釀中的戊戌變法提供了強有力的思想武器。

正當維新變法運動在全國開展之時,以康有為、梁啟超為代表的維新派與以李鴻章為代表的頑固派(包括洋務派),圍繞著三個“要不要”,即要不要實行維新變法,要不要改封建君主專制制度為君主立憲制度,要不要改革封建的教育制度開始了一場大論戰。這是一場維新與守舊、變法與反變法的爭論,是中國的資本主義思想同封建主義思想的第一次正面交鋒。維新派利用這次機會使自己的思想廣泛傳播開來,中國的知識分子進一步開闊了眼界,解放了思想,更多的人倒向了維新陣營。

直接起因

1895年4月,日本逼簽《馬關條約》的消息傳到北京,在康有為、梁啟超等的組織發動下在北京應試的1300多名舉人聯名上書光緒帝,痛陳民族危亡的嚴峻形勢,提出拒和、遷都、練兵、變法的主張,史稱“公車上書”。但上書因頑固派的阻撓而沒有送到光緒帝的手中。

維新運動的歷史評價

國內評價

中國歷史學家翦伯贊《中國史綱要》:維新運動具有救亡和抵制人民革命的雙重性質,但變法主張的公開提出,起了主要是積極的政治影響。

上海交通大學國際與公共事務學院政治學教授、博士生導師蕭功秦:戊戌人士激進變法的失敗,最直接的后果,是加劇了社會內部的政治兩極化過程。一方面,這這場變法引起了以滿清權貴保守派的政治反動。他們以情緒化的方式,更為頑固地堅持“祖法不可變”的立場。一批更為昏庸、眼界更狹隘的“原教旨”保守派進入了權力中樞,并進而強化了朝野本來就存在的非理性的排外主義勢力。他們注定成為清王朝殘存的權威合法性資源的巨大消耗者。另一方面,戊戌變法的失敗,使相當一批現代化知識精英,由于對體制內的變革失望,而開始走向體制外的革命。“革命排滿”從此成為日益強大的政治思潮。清王朝充當中國變革的主導者的可能性,將受到越來越嚴重的挑戰。這種兩極化過程使中國未來的命運,將由此充滿了更多的變數。

南開大學歷史學院教授、博士生導師李喜所:戊戌變法失敗的基本緣由不在康梁維新派的變法內容和詳細戰略上,而在于當時沒有呈現一個使變法勝利的整體的社會環境以及與此相聯絡的強大的促進變革的政治和經濟力氣。

國際評價

英國政治家羅伯特·赫德:皇帝的方向是正確的,但是他的顧問康有為和其他人等都缺乏工作經驗,他們簡直是以好心腸扼殺了“進步”。

- PC官方版

- 安卓官方手機版

- IOS官方手機版

七彩課堂統編版語文三年級上冊教學課件資源包【課件+教案】

七彩課堂統編版語文三年級上冊教學課件資源包【課件+教案】

安全教育防溺水ppt課件【10套】免費下載

安全教育防溺水ppt課件【10套】免費下載

防中暑安全教育ppt課件免費下載

防中暑安全教育ppt課件免費下載

假期安全教育主題班會ppt免費下載

假期安全教育主題班會ppt免費下載

珍愛生命謹防溺水ppt課件免費下載

珍愛生命謹防溺水ppt課件免費下載

七年級數學下冊教材配套教學課件人教版

七年級數學下冊教材配套教學課件人教版

五年級下冊口語交際怎么表演課本劇ppt優秀教案版

五年級下冊口語交際怎么表演課本劇ppt優秀教案版

五年級下冊第二單元寫讀后感ppt部編版

五年級下冊第二單元寫讀后感ppt部編版

五年級下冊紅樓春趣課件ppt部編版

五年級下冊紅樓春趣課件ppt部編版

景陽岡ppt課件部編版七彩課堂完美版

景陽岡ppt課件部編版七彩課堂完美版

五年級下冊第四單元語文園地ppt課件部編版

五年級下冊第四單元語文園地ppt課件部編版

部編版五年級下冊青山處處埋忠骨教案ppt完整版

部編版五年級下冊青山處處埋忠骨教案ppt完整版

五年級下冊古詩三首ppt課件七彩課堂免費版

五年級下冊古詩三首ppt課件七彩課堂免費版

五年級下冊漢字真有趣ppt課件完美版

五年級下冊漢字真有趣ppt課件完美版

我愛你漢字ppt課件七彩課堂完整版

我愛你漢字ppt課件七彩課堂完整版

六年級下冊難忘小學生活PPT部編版

六年級下冊難忘小學生活PPT部編版

六年級下冊古詩詞誦讀ppt七彩課堂免費版

六年級下冊古詩詞誦讀ppt七彩課堂免費版

真理誕生于一百個問號之后部編版教案完美版

真理誕生于一百個問號之后部編版教案完美版

六年級下冊文言文二則ppt課件七彩課堂部編版

六年級下冊文言文二則ppt課件七彩課堂部編版

六年級下冊第五單元語文園地ppt課件

六年級下冊第五單元語文園地ppt課件

六年級下冊第五單元口語交際辯論ppt部編版

六年級下冊第五單元口語交際辯論ppt部編版

人教部編版一年級語文下冊課件PPT合集共四版高清

人教部編版一年級語文下冊課件PPT合集共四版高清

禁毒教育主題班會課件2020精選版

禁毒教育主題班會課件2020精選版

走近我們的老師PPT2020 最新免費版

走近我們的老師PPT2020 最新免費版

物理氣體的等溫變化ppt精簡版

物理氣體的等溫變化ppt精簡版

幼兒園簡約可愛風ppt模板免費下載

幼兒園簡約可愛風ppt模板免費下載

高中數學常用公式ppt課件全套免費版

高中數學常用公式ppt課件全套免費版

高中語文故鄉ppt下載高清版

高中語文故鄉ppt下載高清版

語文長恨歌ppt下載精選版

語文長恨歌ppt下載精選版

語文古詩遺韻ppt下載免費版

語文古詩遺韻ppt下載免費版

歷史三國鼎立局面的形成ppt高清版

歷史三國鼎立局面的形成ppt高清版

小學生心理健康教育主題班會ppt課件(共40頁

小學生心理健康教育主題班會ppt課件(共40頁 小學生成長記錄ppt模板免費下載【精美圖文版

小學生成長記錄ppt模板免費下載【精美圖文版 小學九一八事變主題班會課件免費版【共22頁

小學九一八事變主題班會課件免費版【共22頁 九一八勿忘國恥主題班會課件免費版【共37頁

九一八勿忘國恥主題班會課件免費版【共37頁 防溺水主題班會ppt課件免費版【防溺水班會p

防溺水主題班會ppt課件免費版【防溺水班會p 九一八主題班會ppt課件免費版【共24頁】

九一八主題班會ppt課件免費版【共24頁】 中學生心理健康教育主題班會ppt課件免費下載

中學生心理健康教育主題班會ppt課件免費下載 國家安全教育主題班會課件(中學適用)最新免

國家安全教育主題班會課件(中學適用)最新免 民族團結一家親主題班會課件(小學適用)免費

民族團結一家親主題班會課件(小學適用)免費